「駐車禁止と駐停車禁止」「進入禁止と一方通行」...迷いがちな標識の種類と意味をおさらい!

公道をスムーズに、そして安全に走行するため、欠かすことのできない道路標識。しっかりと覚えているつもりでも、いざ標識を前にすると「あれ?」と、思い出せないことはありませんか?

そこで、似ている標識や迷いがちな標識をピックアップし、種類と意味をまとめました。

歩行者や周りのドライバーに迷惑をかけないため、なにより安全な運転のために、次のドライブの前におさらいしておきましょう。

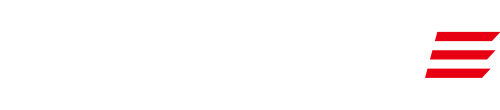

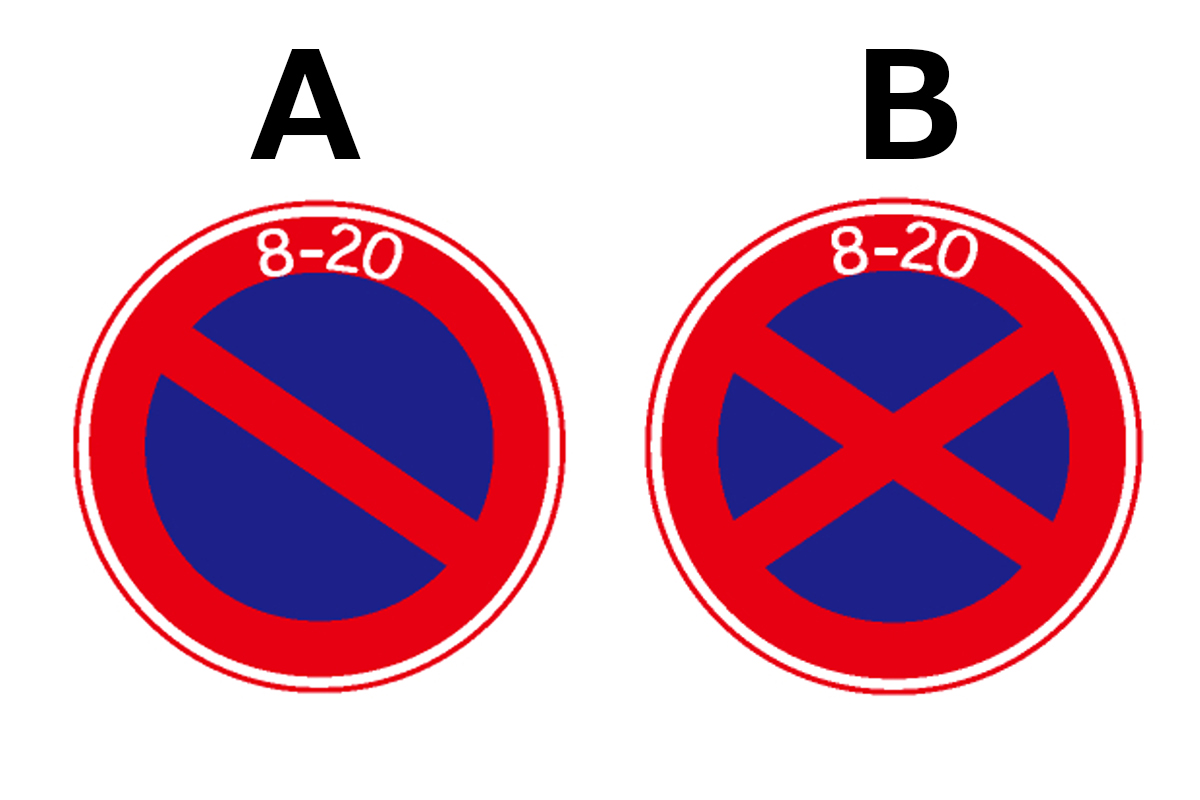

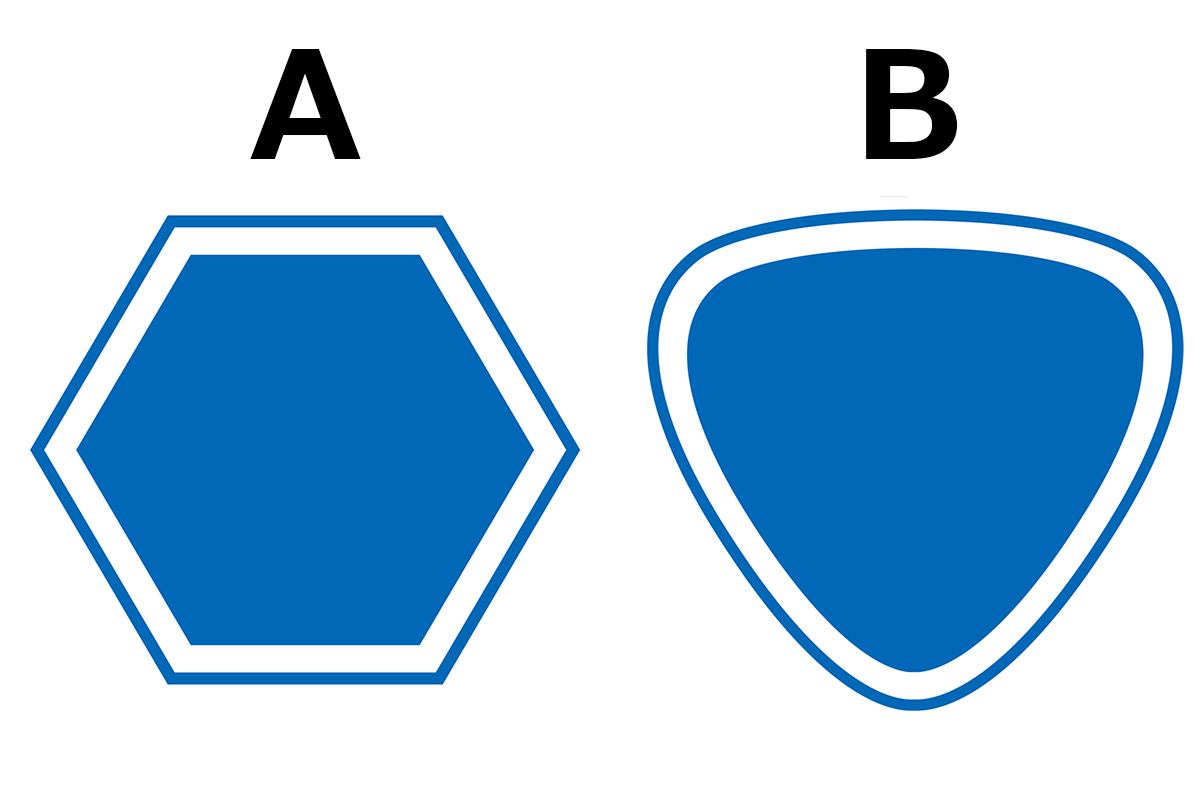

「駐車禁止」はどっち?

答え:A

Aの標識は「駐車禁止」、Bの標識は「駐停車禁止」です。

「駐停車禁止」の区間内は、駐車にくわえて停車も禁じられます。斜線1本は駐車、2本は駐車と停車で×印と覚えましょう。

駐車は「車両が継続的に停止している状態」を指します。ただし、「貨物の積卸しのための停止で5分内のもの、および人の乗降のための停止。かつドライバーがその場にいて、すぐに車両を移動できる状態」は、駐車ではなく停車となります。

駐車禁止の区間内では停車は認められていますが、駐停車禁止の区間内では、駐車はもちろん停車も違反です。

上の写真のように、「駐車禁止」「駐停車禁止」の標識には、上部に時刻が記されている、あるいは時刻の記された補助標識が設けられている場合があります。

これは、その時間内のみ駐車禁止や駐停車禁止が適用されるという意味です。写真の場合、「11時から翌日の9時まで」は駐車禁止となります。

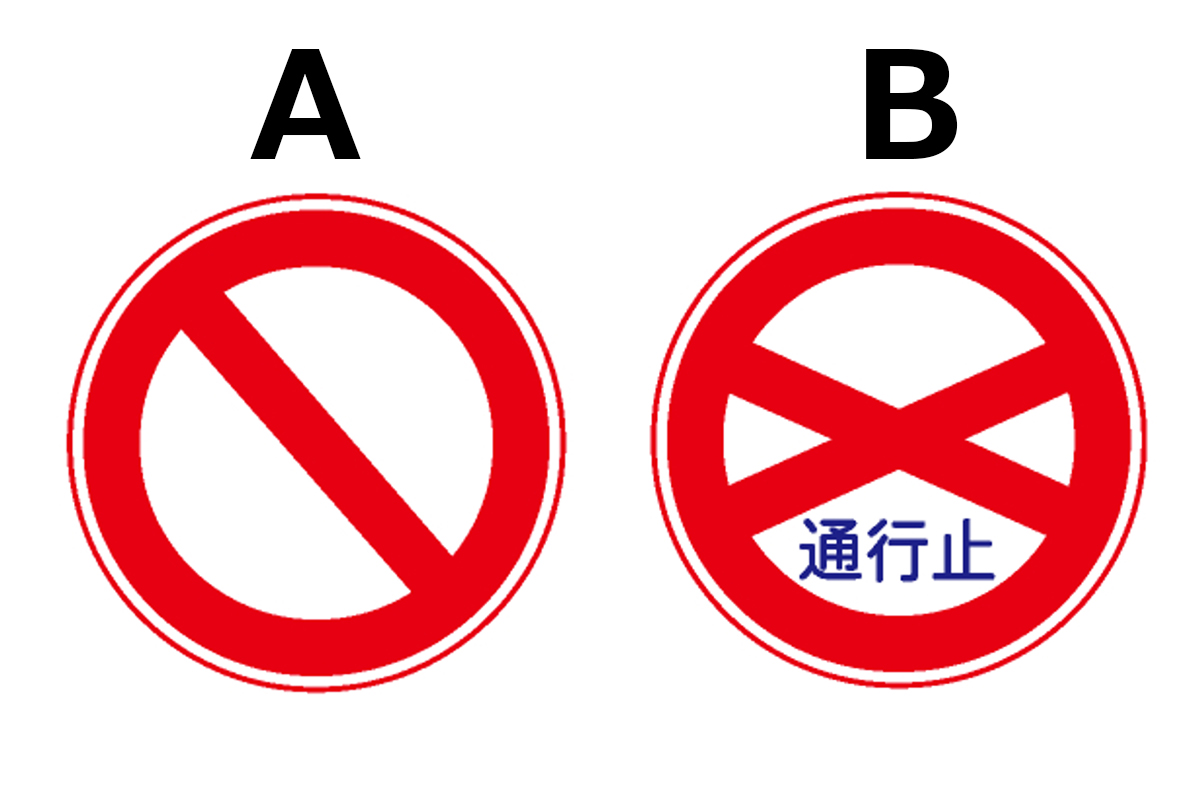

「車両通行止め」はどっち?

答え:A

Aの標識は「車両通行止め」、Bの標識は「通行止め」です。

「車両通行止め」の区間内は、すべての車両が通行できません。「通行止め」の区間内は、車両だけでなく歩行者も通行禁止です(いずれもパトカーなどの緊急車両や許可を得ている車両を除く)。

「車両通行止め」と「駐車禁止」、「通行止め」と「駐停車禁止」の標識は、よく似ています。地の色が青は駐車や停車に関わり、地の色が白は通行止めに関わると覚えておきましょう。

車両通行止めの標識内に乗用車やバス、トラックの図が描かれている場合は、特定の車両が通行止めになっていることを表しています。

左の、レトロなクルマが描かれた標識は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」。自動車は通行できませんが、二輪車は通行できるというものです。

右の大型バスが描かれたほうは、「大型乗用自動車等通行止め」。大型乗用自動車と特定中型乗用自動車が通行できない道路を表します。三井のカーシェアーズで利用できる車種は、すべて普通乗用車のため、この標識は当てはまりません。

ほかにも「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」や「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、標識内に複数の車両が描かれる「車両(組合せ)通行止め」などがあります。

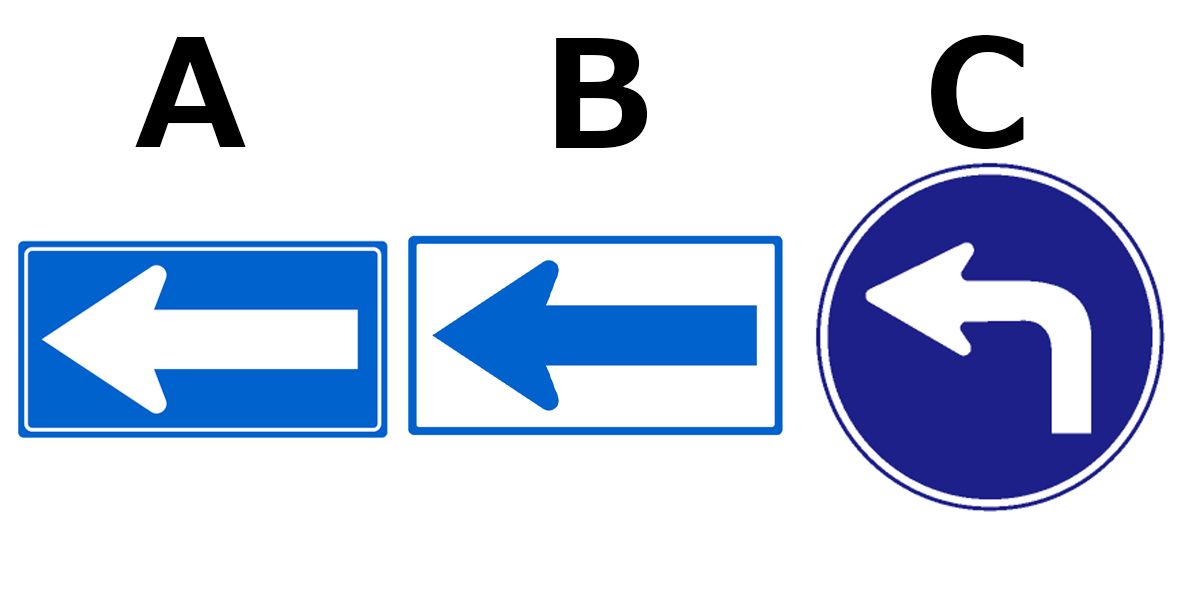

「指定方向外進行禁止」はどれ?

答え:C

Cの標識が「指定方向外進行禁止」、Aは「一方通行」、Bは「左折可」を示しています。

「指定方向外進行禁止」は、交差点の前に設置され、すべての車両が指定された方向以外に進めない、というもの。Cの標識の場合、「左折以外は不可」となり、直進路や右折路があっても左にしか進めないことを示しています。

Aの「一方通行の区間内」は、一方通行の道路の進行方向を示すもので、すべての車両が指示された方向にしか進めません。

Bの「左折可」は、丁字路や左折専用道路の前に設置され、(進行方向の)信号が赤信号であっても左折に限り進めることを表しています。

なお、「指定方向外進行禁止」の標識は、交差点の形状や進行できる道路にあわせ、さまざまな矢印が描かれます。

また、道路の状況によっては、「自転車を除く」や「7-19」といった補助標識がつく場合があります。

「自転車を除く」は、自転車は矢印以外の方向にも進めるということ。「7-19」は、7~19時の間は「指定方向外進行禁止」や「一方通行」が適用され、時間外は解除されることを示します。

下の写真の標識では、さらに「ここまで」の表示もあり、ここが「一方通行」の終端であることを表しています。

なお、「左折専用」の標識がある交差点や左折用道路は、信号にかかわらず左折できますが、横断歩道をわたる歩行者や自転車がいる場合もあります。横断歩道への進入には速度を十分に落とし、歩行者や自転車を見かけたら、しっかりと停止しましょう。

ちなみに「左折専用」は、駐停車禁止や一方通行のような法令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)に則った"標識"ではなく、注意喚起や案内、規制事項、危険の回避を目的とした"標示板"で、道路交通法施行規則、消防法施行規則に則って設置されます。

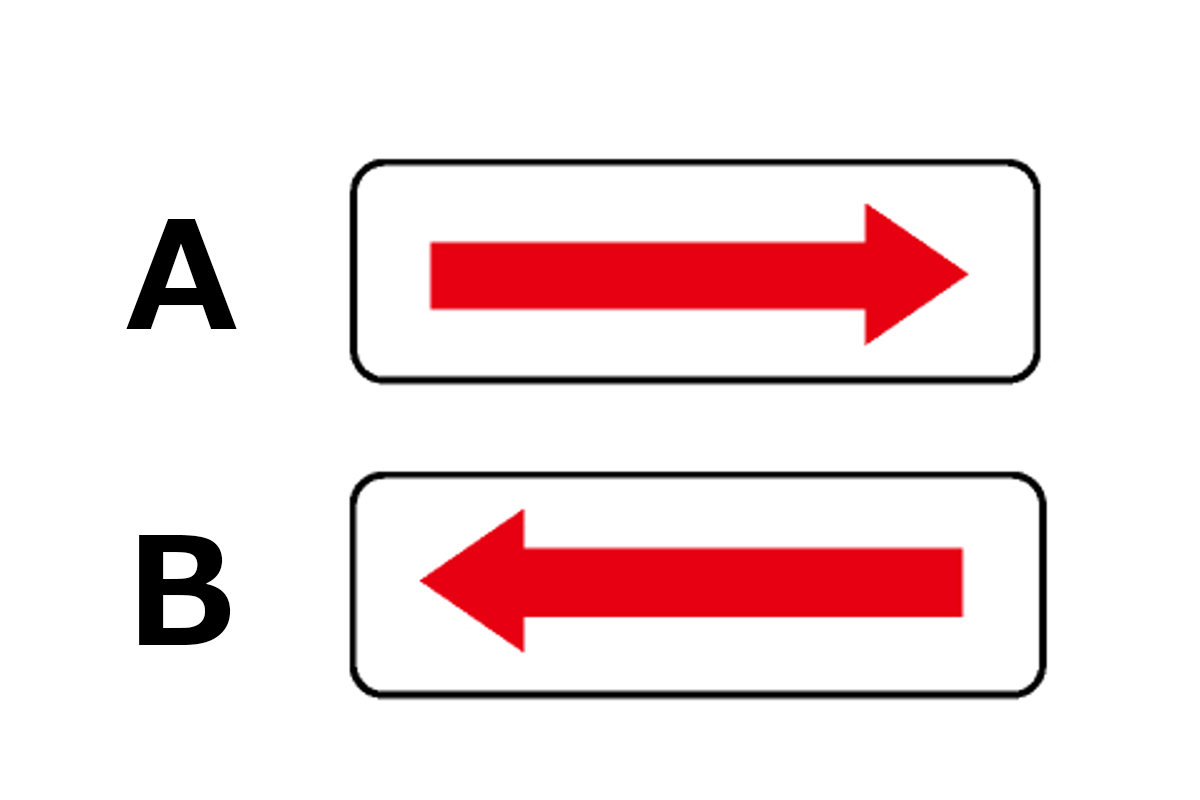

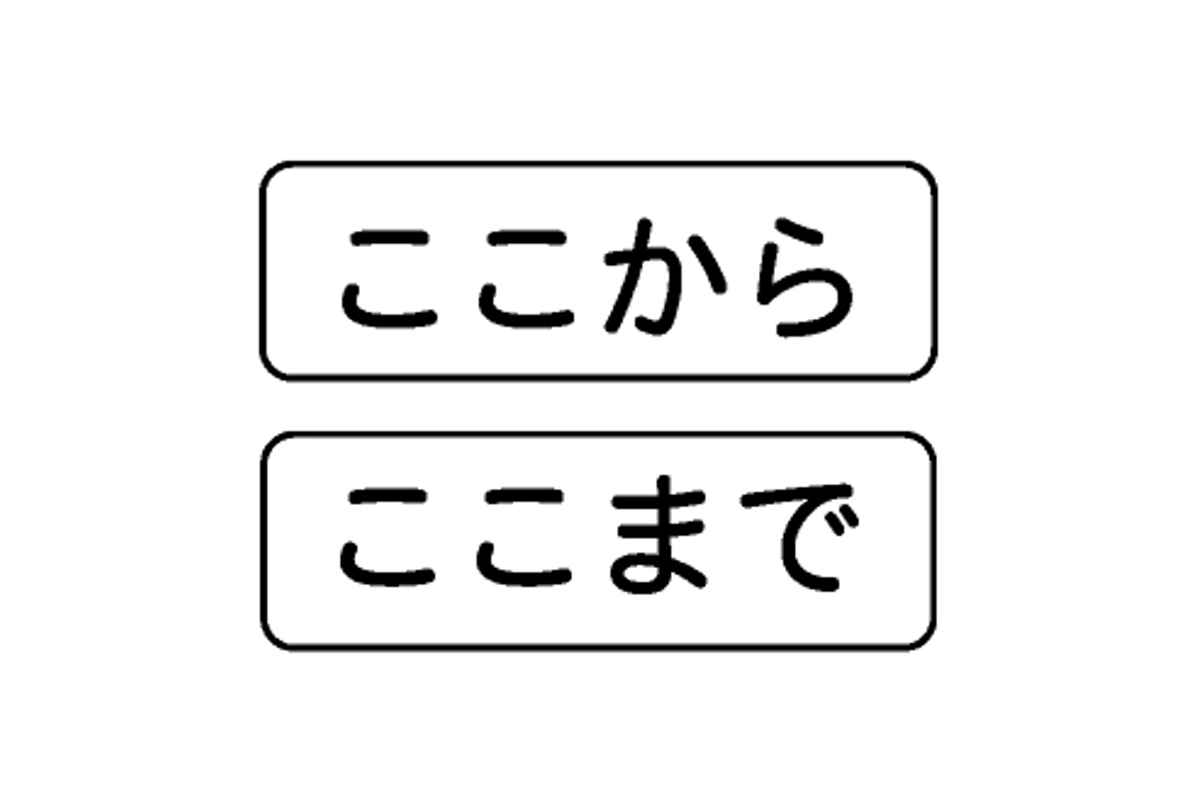

赤い矢印の補助標識。区間の「始まり」はどっち?

答え:A

一方通行などの区間を示す赤い矢印の補助標識は、右(→)を指しているAが「始まり」、左(←)を指しているBが「終わり」です。そのほか、矢印が左右両端を指す「区間内」の標識もあります。

また下のように、ひらがなで「ここから」「ここまで」と表示されていることも。

こうした区間表示は、速度制限や駐車禁止エリアなどを示すケースが一般的です。「ここまでが駐車禁止、ここからが駐停車禁止」と、切り替わる場合もあります。

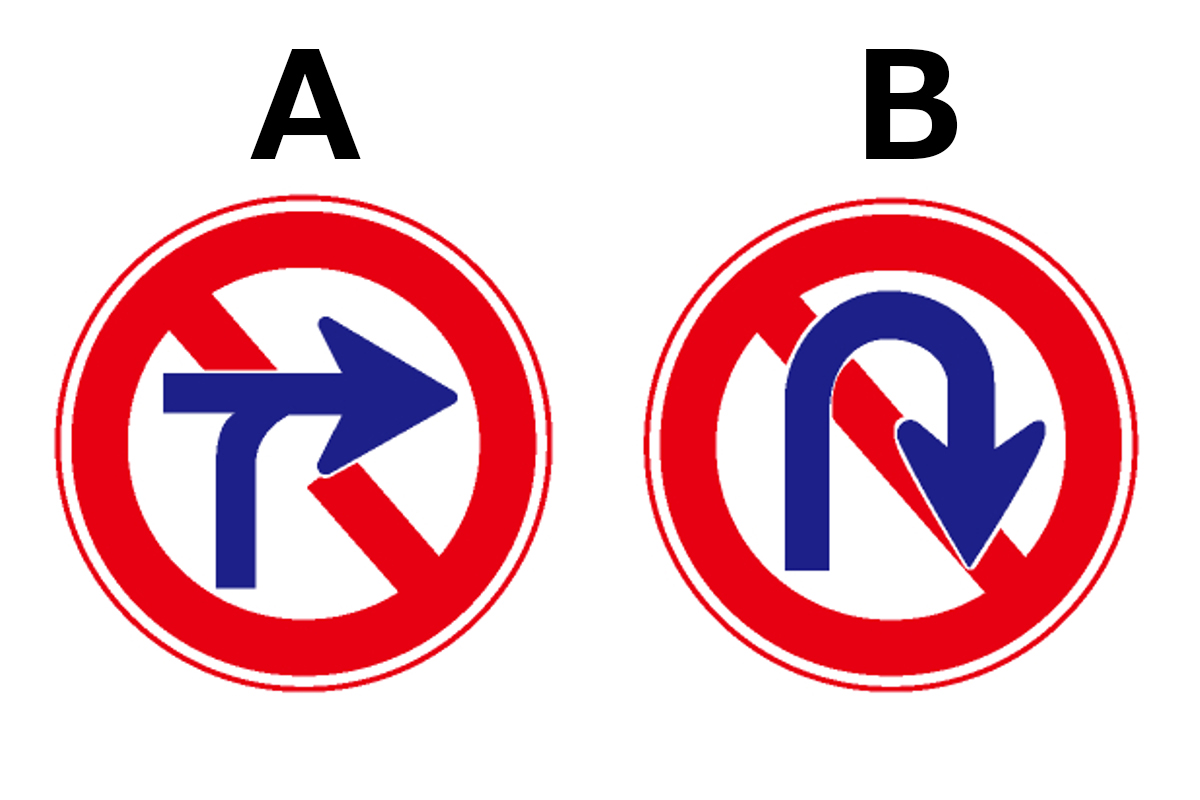

「転回禁止」はどっち?

答え:B

Bの標識が「転回禁止」、Aは「車両横断禁止」です。

"転回"とは、いわゆるUターンのこと。「転回禁止」は、道路幅が狭い、交通量が多いなど、転回を行うことで、歩行者や対向車に迷惑をかけるおそれのある区間や交差点に設定されます。

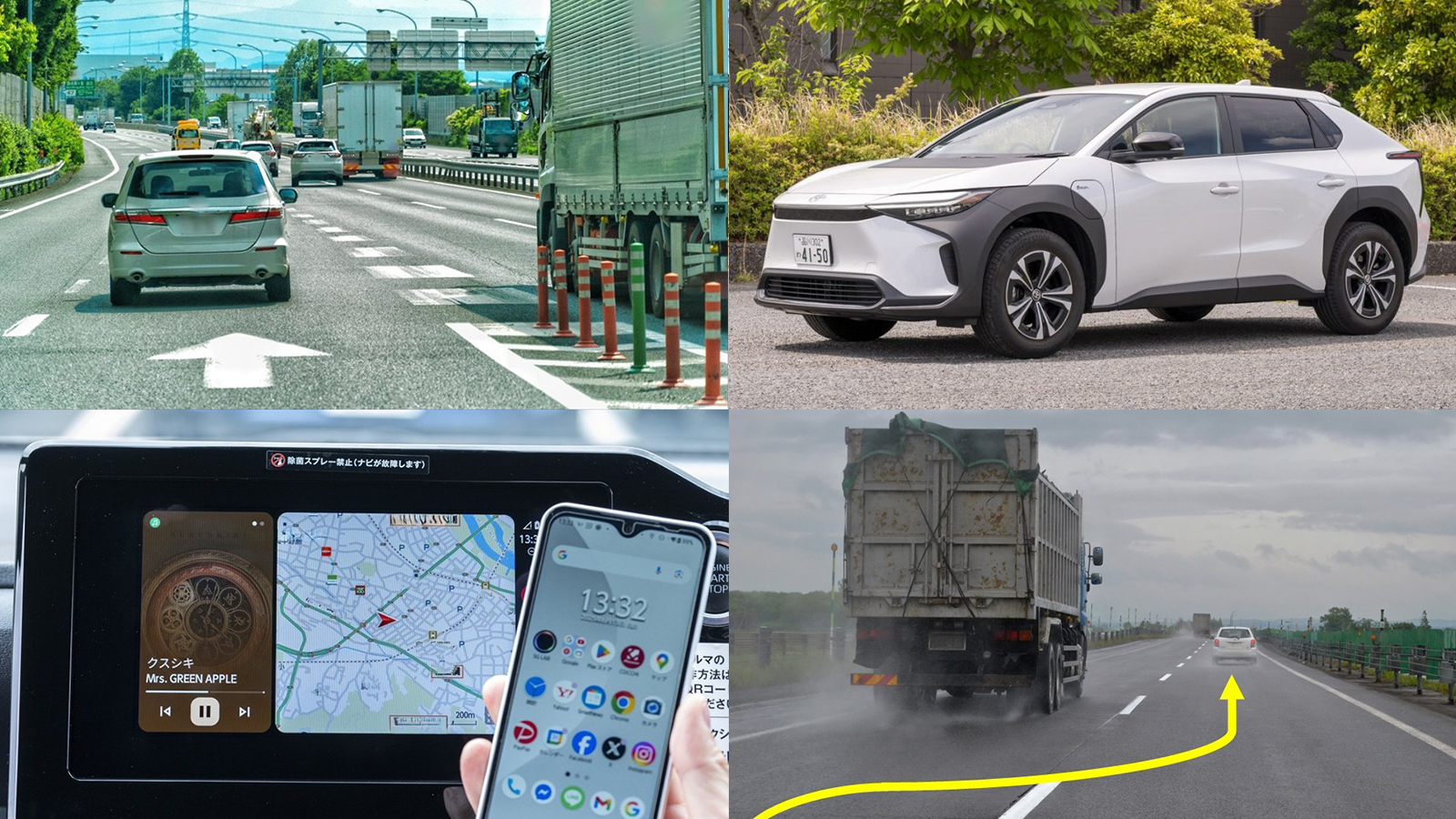

目的地を通り過ぎてしまったときにUターンしたい気持ちはわかりますが、転回禁止の区間、あるいは禁止されていなくても転回が難しいと感じたときは、ナビのリルート(自動再検索)に従って走行しましょう。

「車両横断禁止」は、交通量が多いなどの理由から、対向車線を横断して道路右側の施設に入ることを禁じている区間に設けられます。区間内であっても交差点の右折は問題ありません。

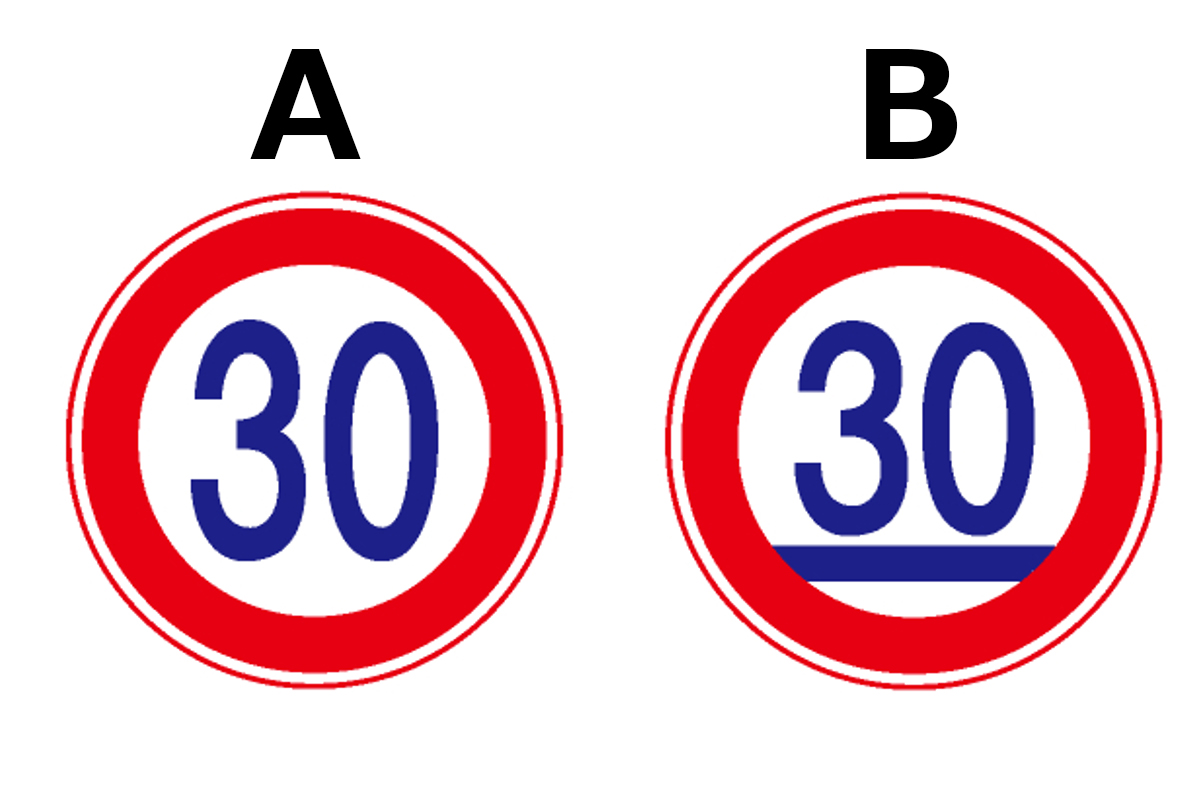

「最高速度」はどっち?

答え:A

Aの標識が「最高速度」、Bの標識は「最低速度」を示しています。

「最高速度」は、もちろん速度の上限を表し、それを超える速度で走行すると速度超過違反に。「最低速度」は、高速道路や自動車専用道路などで設定されるもので、その速度に満たない速度で走行すると最低速度違反となります。

なお、高速道路の本線車道では、最低速度を示す標識がなくても50km/hが最低速度と定められています。つまり、「ゆっくり走ると危ないよ」ということです。一般道では、基本的に最低速度は設けられていません。

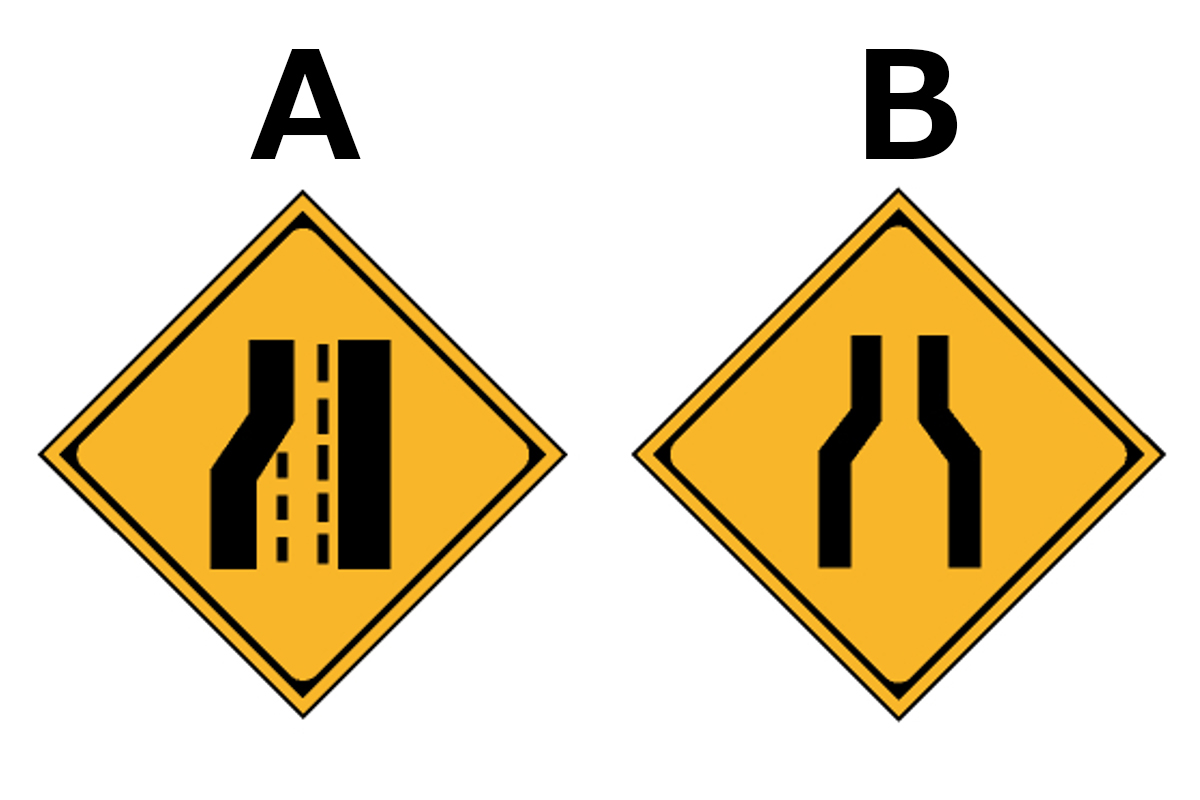

「幅員減少」はどっち?

答え:B

Bの標識は、「幅員減少」。幅員は"ふくいん"と読み、横幅のことを表します。Aの標識は「車線数減少」です。

「幅員減少」は、前方の道路幅が狭くなることを、あらかじめ教えてくれる標識です。「車線数減少」は、前方で車線が少なくなることを教えてくれています。

ともに同じ黄色地の警戒標識で図柄も似ていますが、上方で左右のラインがせばまる図柄(先方の道幅が狭くなる)が幅員減少、左右どちらかの車線が減少するのが車線数減少の標識と覚えておきましょう。

「国道番号」はどっち?

答え:B

Bの標識が「国道番号」、Aは「都道府県道番号」です。

地図でルートを調べるとき、あるいはドライブ中、自分の位置を確認する際に役立つ国道番号と都道府県道番号。どちらも青地に白抜きの文字と数字でデザインされています。

大きな標識には「国道」や「県道」と記載されていますが、小さな標識、あるいは地図上では省略されていることが多いので、見分けは形状で行うのが一般的。「逆三角形が国道、六角形が都道府県道」が覚え方となるでしょう。

ほかにも「市町村道」がありますが、こちらの案内標識は各自治体によりデザインが施されているため、統一された形状はありません。

また国道番号、都道府県道番号の標識は、色分けされた帯がついたものもあり、これも見分けのポイントです。

国道は赤色、都道府県道と市町村道の地方主要道は緑色、一般都道府県道は黄色です。地図の国道や都道府県道も、上記の色で着色されていることが多いので、あわせて覚えておくといいでしょう。

余談ですが、国道は全国で459路線あり、番号は1号から507号まで割り振られています(48の路線は欠番)。

繰り返し思い出して身につけよう

道路標識は、正しく覚えておかないと、無意識のうちに 交通違反を犯しかねないばかりか、周囲の人たちを危険な目にあわせてしまうかもしれません 。

いざというときに迷わないよう本記事を繰り返し見直し、標識を見たら内容を思い出して身につけるといいでしょう。下の関連記事もあわせてお役立てください。

<関連記事>

>>>「センターライン」の種類(白、オレンジ、破線)と意味をおさらいしよう

>>>時間指定標識に斜め合流時のウインカー......運転中の「迷い」を解決する知識集

>>>駐停車禁止に時間指定......忘れがちな標識をおさらい

<三井のカーシェアーズについて>

>>>ご利用の流れ

<最新情報は公式SNSで>

Facebook、X(Twitter)、Instagram、LINE

記事内容は公開時のものです。変更になる場合があります。