いくつわかる? ファスナー合流、ハイドロプレーン現象......ドライバーが知っておきたい運転用語

クルマやドライブに関する"用語"は、数多く存在します。免許を取得するときに習うものもあれば、時代とともに生まれる新しい言葉もあるものです。

中には、よく聞くけれどその意味はよくわからない......という用語もあるでしょう。そこで、いま知っておきたい運転用語をまとめました!

忘れがち!? でも「大事な用語」

まずは、ついつい忘れがちでも、とっても大事な用語から。

<デフロスター>

「デフロスター(Defroster)」は、フロントガラスの内側の曇りや霜を素早く取り除く機能です。雨の日や冬の寒い時期に活躍します。

よく似た用語に「デフォッガー」がありますが、これは対象とするガラス面が異なります。デフロスターは主に風の力と除湿でフロントガラスの曇りを取るのに対し、(リア)デフォッガーは電気でリアガラスを温めて曇りや霜を取ります。

<エンジンブレーキ>

「エンジンブレーキ」とは、アクセルペダルから足を離した際に、エンジンの回転抵抗を利用して車両の速度を落とす制動作用のこと。ブレーキ装置ではなく、エンジンの仕組みによって自然に発生する減速効果を指します。「エンブレ」と略されることもあります。

エンジンブレーキは、単に減速するだけでなく、フットブレーキの負担軽減や燃費の向上といった、安全かつ経済的な運転において重要な役割を果たします。

基本的な操作は、アクセルペダルから足を離すだけですが、強い制動力が欲しい場合にはシフトレバーを一段階低いギア(AT車なら「S」や「B」)に入れることで、より強い減速力を得られます。

<ハイドロプレーニング現象>

「ハイドロプレーニング現象(Hydroplaning)」は、雨天時の走行中にタイヤと路面の間に水の膜(水膜)ができ、クルマが水の上を滑るようにコントロール不能になる、非常に危険な現象です。日本語では「水上滑走現象」や「水膜現象」とも呼ばれます。

この現象が発生すると、ドライバーはハンドル操作もブレーキ操作もできなくなり、重大な事故につながる恐れがあります。

ハイドロプレーニング現象は、一度発生すると人力で制御することはできません。そのため発生させないことが最重要です。雨の日は「走る・曲がる・止まる」の基本動作を控えめにすることを心がけるとともに、溝や空気圧などタイヤの状態を定期的にチェックするようにしましょう。

<スタンディングウェーブ現象>

「スタンディングウェーブ現象(Standing Wave Phenomenon)」は、高速走行中にタイヤの空気圧が不足していると発生する、タイヤが波打つように変形する現象です。この現象は、放置するとタイヤのバースト(破裂)につながる極めて危険なタイヤトラブルです。

予防の基本は適正空気圧の維持にあります。日常的な点検と適正空気圧の維持こそが、スタンディングウェーブ現象を防ぐための唯一にして最大の対策です。三井のカーシェアーズでは、定期的にチェックを実施しています。

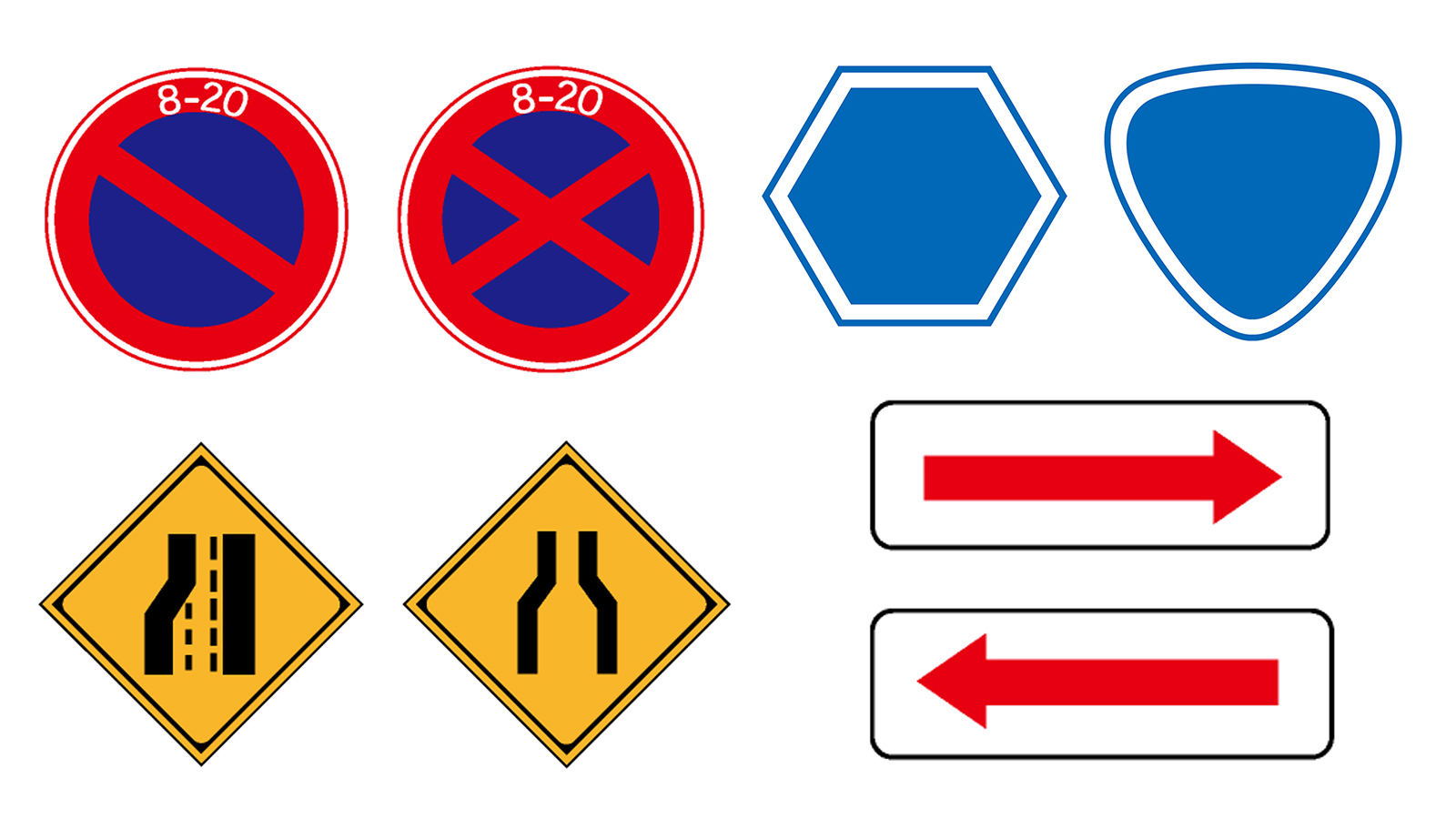

間違いやすい!? 「似ている用語」

続いて、似ているようで意味が異なる「間違いやすい用語」を紹介します。

<パーキングチケットとパーキングメーター>

どちらも都市部の道路に設けられた「時間制限駐車区間」で、短時間の駐車を可能にするためのシステムです。目的も機能も似ていますが、料金の支払いと駐車時間の証明方法に違いがあります。

パーキングメーター(Parking Meter)式は、クルマを停めたらその場で料金を支払い、メーターの表示を確認するだけと、手続きがシンプルです。

対するパーキングチケット(Parking Ticket)式は、発給機まで移動する手間はありますが、チケットに終了時刻が明記されるため、時間を把握しやすいメリットがあります。

いずれも「時間制限駐車区間」で、交通規制の一環として警察が管理しており、料金が未納であったり、時間を超過したりした場合は、駐車違反として反則金の対象となります。

なお、公平な利用を目的としており、料金は正確には「駐車料金」ではなく、機器の維持管理費としての「手数料」とされます。

>>>パーキングメーター、パーキングチケットの使い方と注意点まとめ

<追い越しと追い抜き>

混同しがちな「追い越し」と「追い抜き」ですが、道路交通法(道交法)では明確に区別されており、法律上の取り扱いや規制が大きく異なります。

「追い越し」とは、道路交通法第2条第21号で定義されており、車両が進路を変えて、進行中の前のクルマの前方に出る行為のこと。

進路変更を伴うため特に危険な行為とみなされ、道路交通法によって場所や状況が厳しく規制されています。違反した場合は、「追い越し違反」として罰則や反則金が科せられます。

一方の「追い抜き」は、一般的に車両が進路を変えずに、前方車両の前に出る行為のこと。

追い越しとは異なり、追い抜きそのものを直接規制する規定は道路交通法にありません。例えば、片側2車線以上の道路で、車線変更をせずに隣の車線から前のクルマを抜く行為は「追い抜き」にあたります。

ただし安全確認を怠ったり、無理な速度で走行したりすれば、安全運転義務違反や速度超過(スピード違反)に問われます。

<インターチェンジ(IC)とジャンクション(JCT)>

高速道路や自動車専用道路で見かける「インターチェンジ(IC)」と「ジャンクション(JCT)」。この2つの違いは、接続する道路が「高速道路同士」と「高速道路と一般道」なのかによって明確に区別されます。

インターチェンジ(IC:Interchange)は、高速道路(または自動車専用道路)と一般道路とを相互に接続するための施設。本線と一般道を立体的に接続するための連絡路(ランプ)や料金所など、施設全体が含まれます。

一方ジャンクション(JCT:Junction)は、高速道路同士(または自動車専用道路同士)を相互に接続するための施設です。ICと同じ立体交差ではありますが、その役割はあくまで高速道路ネットワーク内での分岐・合流に特化しています。

<サービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)>

高速道路の「サービスエリア(SA)」と「パーキングエリア(PA)」は、どちらもドライバーや乗員の休憩を目的とした施設です。

かつては、目的や設置間隔、提供するサービスの内容によって区分されており、SAは駐車場、トイレ、売店、食堂(レストラン)、給油所(ガソリンスタンド)、インフォメーションなど、多様なサービスが揃っているもの。

PAは駐車場とトイレが主で、これに加えて必要に応じて売店や軽食コーナーが設置される小規模なものを指していました。

しかし、近年はその境界線が曖昧になり、大規模なPAも多く存在しています。

特に、主要な都市近郊や路線が交わる地点に位置するPA(例:関越道の三芳PAなど)は、SA並みに施設が充実しており、サービス内容でSAとPAを厳密に区別することが難しくなってきています。

>>>「人気&おすすめのサービスエリア・パーキングエリア」関東編

>>>「人気&おすすめサービスエリア・パーキングエリア」中部編

>>>「人気&おすすめのサービスエリア・パーキングエリア」関西編

昔はなかった「新しい用語」

最後に、昔はなかった新しい用語を紹介しましょう。交通情報やニュース、自動車メディアで目にしたことがあるかもしれません。

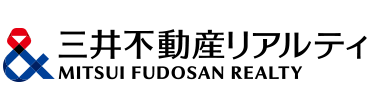

<ファスナー合流>

「ファスナー合流(ジッパー法)」とは、高速道路などで車線が減少する合流地点において、減少する車線の先頭付近まで進み、本線のクルマと1台ずつ交互に合流する方法です。衣服のファスナーを閉める動きに似ていることから、この名前が付けられました。

一見すると、早めに本線に入らず、ぎりぎりまで進んで割り込む行為は「ずるい」とか「マナー違反」だと感じる人もいるかもしれません。

しかし、この方法は渋滞緩和と安全性の向上という、科学的な根拠に裏打ちされた合理的な交通手法として、NEXCOをはじめとする各高速道路会社によって公式に推奨されています。渋滞時や本線の流れが極端に遅い時に特に有効で、合理的かつスマートな合流方法といえるでしょう。

<アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)>

「アダプティブ・クルーズコントロール(ACC)」は、快適性と安全性を向上させる先進運転支援技術の一つで、単なる速度維持機能であった従来の「クルーズコントロール」を大きく進化させたものです。

設定した速度を上限としながら、先行車との車間距離を自動で適切に保つように、速度を自動でコントロールしてくれます。

特に「全車速追従機能付き」や「ストップ&ゴー機能付き」と呼ばれるものは、渋滞時など先行車が完全に停止した場合、自車も自動で停止させ、先行車が発進すれば、ドライバーの簡単な操作で自動的に追従を再開します。これにより、高速道路の渋滞時におけるドライバーの負担を大幅に軽減します。

ただし、ACCは、あくまで運転を支援する機能であり、「自動運転」ではありません。天候や路面状況、センサーの限界もあるため、ドライバーは常に周囲に注意を払い、いつでも運転操作ができるように備えておく必要があります。

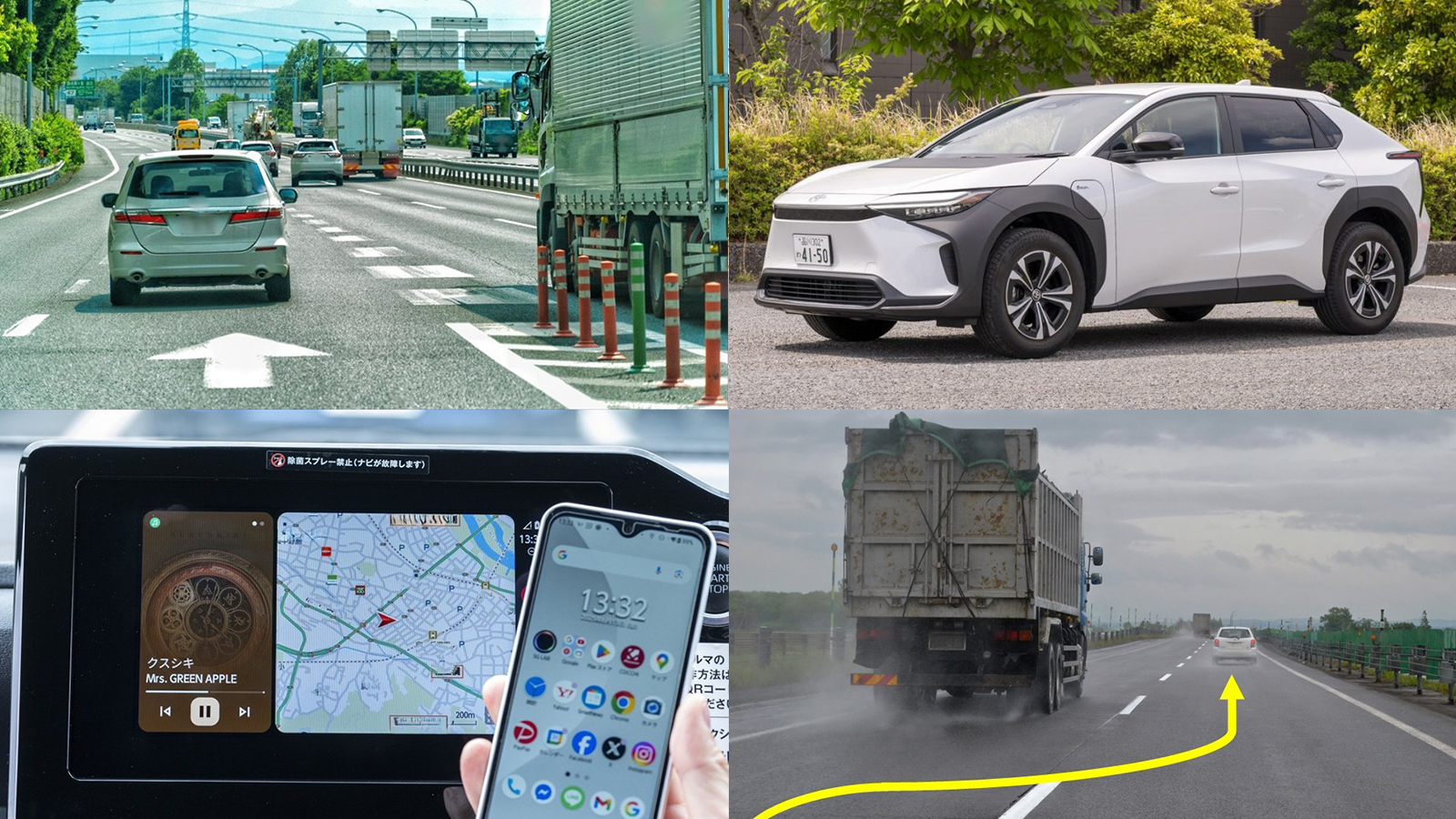

<ディスプレイオーディオ(DA)>

近年、搭載が急速に進んでいる、カーナビとカーオーディオの機能を統合した、大型ディスプレイを備える車載情報端末です。

従来のカーナビとは異なり、Apple CarPlayやAndroid Autoなど、スマートフォンとの連携を主軸に設計されているのが最大の特徴。常に使い慣れた最新のスマホアプリを、車の大画面で安全に利用できるようになりました。

>>>Apple CarPlay/Android Autoのスマホ接続~起動

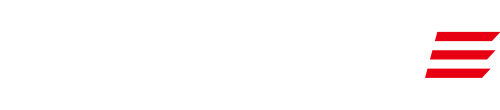

<SUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)>

三井のカーシェアーズでも人気のクルマのカテゴリーであるSUV。「SUV」は「Sport Utility Vehicle(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)」の略で、日本語では「スポーツ用多目的車」や「多目的スポーツ車」などと訳されます。

実のところ明確な法的・技術的な定義はありませんが、高い最低地上高と車高をもち、多用途性(ユーティリティ)を備えた、力強いデザインのクルマを表すのが一般的。

悪路走破性を最重視したクロスカントリー車(クロカン)も含まれますが、現在、日本国内で販売されているSUVのほとんどは、街乗りでの快適性を重視したクロスオーバーSUV(CUV)です。

いずれも、現代のアクティブなライフスタイルに最も適した自動車カテゴリーと言えます。

<HEV/PHEV/BEV>

この3つの用語は、いずれも「電動車」を表す用語ですが、それぞれ動力源と充電方法が異なります。

HEV(Hybrid Electric Vehicle:ハイブリッド車)

ガソリンエンジンと電気モーターの両方を搭載し、これらを効率よく組み合わせて走行します。発進時や低速走行時にはモーターを、加速時や高速走行時にはエンジンとモーターを併用し、燃費を向上させる仕組みです。外部充電器からの充電はできず、ガソリン車と同じ感覚で使用します。

- PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle:プラグインハイブリッド車)

PHEVは、HEVと同じくエンジンとモーターを搭載していますが、より大きなバッテリーを積み、自宅や充電スタンドで外部から充電できるのが最大の特徴です。

充電した電気だけで、数十km程度のEV走行(電気自動車として走行)が可能。通勤・買い物などの近距離走行は電気だけ走行し、バッテリーが切れたり、長距離移動が必要な場合にはエンジンを使ってHEVとして走行できる「二刀流」のクルマです。

- BEV(Battery Electric Vehicle:バッテリー電気自動車)

BEVは、ガソリンエンジンを搭載しない、純粋な電気自動車のこと。自宅や充電スタンドでの充電を行い、電気を蓄えます。

満充電からの走行距離(航続距離)がガソリン車ほど長くないことがデメリットとされてきましたが、新型車が出るたびに向上しており、中にはガソリン車と同等に走れる車種も出てきました。静かでスムーズな走行フィーリングは、BEVならではのメリットです。

用語を知るとクルマと運転がもっと楽しく、安全になる

13項目から「知っておきたい運転用語」を紹介してきました。知らない用語、あいまいなまま覚えていた言葉もあったのではないでしょうか?

こうした用語を覚えておくと、なんとなく乗っていた車種や、なんとなく行っていた行動の意味がわかって、クルマや運転がもっと楽しく、安全になるはずです。こうした用語をあらためてしっかり覚えて、「クルマのある暮らし」にお役立てください!

<三井のカーシェアーズについて>

>>>ご利用の流れ

>>>その他の車種ラインアップ

<最新情報は公式SNSで>

Facebook、X(Twitter)、Instagram、LINE

記事内容は公開時のものです。変更になる場合があります。